Monitoreos Participativos en el Río Loa – Entrevista Dra. Cecilia Demergasso – Programa: La Mañana Digital – Digital FM

La Dra. Cecilia Demergasso habló sobre monitoreos participativos en el Río Loa en La Mañana Digital de Digital FM. Destacó la importancia de involucrar a la comunidad en la protección del río, los desafíos de coordinación y los resultados positivos obtenidos. Invitó a la audiencia a participar en la protección ambiental y a ser parte del cambio positivo.

Entrevista Dra. Cecilia Demergasso y participación de Landata en encuentro internacional COP16 en Cali, Colombia

La Dra. Cecilia Demergasso habló sobre la participación de Landata en la COP16 en Cali, Colombia. Destacó la importancia de la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y compartió experiencias en monitoreo participativo en el Río Loa. Landata participó con un stand y presentaciones, estableciendo contactos con organizaciones internacionales y recibiendo retroalimentación valiosa. La Dra. Demergasso enfatizó que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y invitó a la audiencia a participar activamente en la protección de los recursos naturales. La experiencia en la COP16 fue un aporte valioso para Landata y para la región.

Análisis sobre el cambio climático y propuestas para combatirlo marcan debate multisectorial

¿Qué debemos hacer para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras? ¿Cómo avanzar hacia el desarrollo sustentable? ¿Cómo nos adaptamos a esta crisis? Estas fueron algunas de las interrogantes que se pusieron sobre la mesa en el espacio organizado por el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile. En agosto de 2024 se registraron fuertes lluvias y las ráfagas de viento más poderosas en la historia de la capital, y años antes, en junio de 2017, Chile fue víctima de un mega incendio. Asimismo, la sequía lleva años acumulándose y las olas de calor son cada vez más intensas. Estas y otras manifestaciones del cambio climático han hecho de la adaptación una tarea prioritaria para las sociedades modernas. Para hablar sobre ciudades resilientes, desarrollo sustentable, protocolos de actuación para prevenir catástrofes, y otras iniciativas que ayuden a frenar y combatir esta situación, el 14 de enero el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile organizaron el foro radial Hablemos TodUs titulado “Crisis climática: La urgencia de un cambio«. Participaron como panelistas Andrés Pica, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y Master of Science en Ingeniería Ambiental; Gabriela Azócar, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y Doctora en Sociología; y el Senador Universitario Nicolás Guiliani, investigador del Laboratorio Natural Desierto de Atacama (LANDATA) y Doctor en Microbiología e Ingeniería Genética. Andrés Pica abrió las intervenciones refiriéndose a la Ley Marco de Cambio Climático, aprobada en 2022, que establece la meta país de ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050. “La ley establece estos plazos, pero el foco tiene que estar en cómo implementar las acciones que nos acercan a esos objetivos. Estamos concluyendo ese primer gran esfuerzo que significa el diseño y ahora tenemos que pasar a la fase más importante referida a cómo escalar en la implementación”, dijo. Para Gabriela Azócar, si bien estamos alineados con la política internacional y se está avanzando, en Chile hay una política y una gobernanza medioambiental fragmentada. “Tenemos una ley marco, los planes, una política pública en torno a la gestión del riesgo de desastres, planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, debemos hacer que todas las políticas relacionadas al cambio climático dialoguen mejor entre sí”, complementó. Por su parte, Nicolás Guiliani afirmó que al hablar de cambio climático también hay que mirar la sociedad civil, el territorio. “No hay que reproducir los errores de desarrollo del modelo actual, pensando en cien o doscientos años más, y al parecer se está repitiendo, en el sentido en que las comunidades no son consultadas, no participan lo suficiente, y se invade territorio”, enfatizó. Este modo de actuar, según el Senador Universitario, se estaría reproduciendo a través del modelo de energía renovable. “Mantiene el sistema de extractivismo y consumo. No es un cambio de modelo de sociedad que nos diga que vayamos a otro ritmo y respetemos más el medioambiente porque el sistema actual no da”, agregó. Al respecto, Pica planteó que toda forma de producción de energía tiene impacto, pero no se pueden olvidar, añadió, las consecuencias que genera la manera en que hacemos las cosas hoy. “Un auto, por ejemplo, requiere entre una y dos toneladas al año de combustible, que contamina el agua, el suelo, el aire, incide en el cambio climático y afecta ecosistemas marinos y terrestres. Entonces, la magnitud del impacto que generan las cosas como las hacemos hoy es mucho mayor. (…) No hay que dejar de ver que existe una mejoría”, señaló. Por otro lado, Azócar explicó que todo lo que se promulga en torno al cambio climático entra en directo choque con los modelos de desarrollo económico actuales, lo cual genera gran resistencia a mutar a aquellos modelos que promueven la sustentabilidad. En ese sentido, para aumentar el desarrollo sustentable, propuso, es necesario cambiar de estrategia. “Si queremos que una empresa sea más sustentable, uno no va a ir a convencerla de que lo haga porque es bueno para el planeta, uno le va a plantear que es económicamente rentable. Hay que hacer esos cambios pensando en la mentalidad del otro, proyectando transformaciones paulatinas que le sean atractivas a quienes todavía creen que el modelo de desarrollo actual es inocuo”, comentó. Ciudades resilientes Asimismo, la doctora en sociología aseguró que la crisis climática no sólo implica acciones de mitigación, ya que las políticas a nivel global apuntan cada vez más a la adaptación. “Nos tenemos que adaptar porque no vamos a tener el mismo clima que antes, no es recuperable y tenemos que aprender a vivir en condiciones diferentes”, declaró. En el mismo sentido, el Senador Universitario indicó que una manera de adaptarnos es que las ciudades se piensen de una forma distinta (…) Por más de treinta años familias han vivido debajo del agua en invierno. Hemos hecho cosas muy buenas, pero aún nos falta visualizar el modelo de cambio climático pensando en la gente, en el territorio”, añadió. Finalmente, el jefe de la División de Cambio Climático destacó que algunas de nuestras ciudades están construidas hace siglos, lo que implica arreglar esos diseños de base. “El desafío que tenemos es que en la planificación de la infraestructura miremos los modelos climáticos del futuro. Debemos construir previendo esos escenarios de riesgos”, aseveró. Hablemos TodUs es un espacio de conversación y diálogo que se realiza mensualmente en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, con el objetivo de abordar temas contingentes y de interés nacional. https://youtu.be/KFy1WmbOosI Fuente: Universidad de Chile

Entrevista con la Directora del Laboratorio Natural Desierto de Atacama, Cecilia Demergasso, en Capital Minera

En esta entrevista exclusiva, nuestra directora comparte su experiencia en la COP16 celebrada en Colombia, donde tuvo la oportunidad de destacar la importancia del Desierto de Atacama como un ecosistema único que alberga una biodiversidad sorprendente. A lo largo de su intervención, enfatizó cómo este desierto, a pesar de su aparente aridez, es un lugar lleno de vida que necesita ser reconocido como un área clave en las políticas públicas de conservación y preservación frente al cambio climático. Uno de los principales enfoques de nuestra participación fue promover el Desierto de Atacama como un espacio fundamental para las políticas ambientales globales, como la iniciativa 30×30, que busca proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030. La directora subrayó que la biodiversidad de la región debe ser valorada no solo por su riqueza biológica, sino también por su capacidad para contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. El trabajo realizado en la COP16 resalta la importancia de integrar a los desiertos y ecosistemas poco comprendidos dentro de los esfuerzos internacionales de conservación. Esta intervención busca abrir un camino para que áreas como el Desierto de Atacama reciban el reconocimiento y la protección que merecen, no solo a nivel nacional, sino también en las políticas globales. Mira la entrevista completa para conocer más sobre la visión del laboratorio y cómo estamos contribuyendo a la preservación de uno de los ecosistemas más fascinantes y esenciales de nuestro planeta.

Valoración del Desierto de Atacama y sus Servicios Ecosistémicos como Laboratorio Natural: la Meta de Landata para este 2025

Haga click aqui para descargar la versión digital del articulo

El enfoque en la conservación de la selva tropical puede descuidar otros ecosistemas clave

André Cabette Fabio Publicado: 15 de noviembre de 2024 ¿Cuál es el contexto? A medida que los esfuerzos de conservación en América del Sur se centran en los bosques, los ambientalistas dicen que otros ecosistemas también necesitan atención urgente CALI, Colombia (Reuters) – Los esfuerzos de conservación y el financiamiento climático en América del Sur están demasiado centrados en puntos críticos de biodiversidad icónicos, como la selva amazónica, a riesgo de desiertos, humedales y otros ecosistemas cruciales, advierten ambientalistas y líderes indígenas. Desde el desierto de Atacama en Chile hasta los páramos montañosos en Colombia y los humedales y sabanas tropicales de Brasil, se debe prestar más atención a otros ecosistemas, que con demasiada frecuencia se dejan de lado en las políticas de naturaleza, la financiación y las conversaciones sobre el clima. Cecilia Demergasso, jefa del Laboratorio Natural del Desierto de Atacama de Chile, dijo que a medida que el mundo impulsa las energías renovables, los políticos, e incluso los ambientalistas, no están prestando suficiente atención al impacto de la transición energética verde en los desiertos y otros ecosistemas, como sabanas y pastizales. Cuando se trata de postres, «por lo general la gente piensa que no sirven para nada», dijo Demergasso. Chile tiene las reservas de cobre y litio más grandes del mundo, la mayoría de las cuales se encuentran en el desierto de Atacama. Pero el desierto está bajo una presión cada vez mayor por la minería de los metales, ambos vitales para la energía renovable, así como por los parques eólicos y solares. Demergasso dijo que tales proyectos ponen en peligro el ecosistema desértico. «Frente a una necesidad global de energía, es difícil que una minoría de personas diga que no», dijo Demergasso. «El problema es: ¿cómo se puede valorar… la riqueza de la biodiversidad del desierto?» La cumbre de biodiversidad COP16 de las Naciones Unidas en Colombia este mes prestó más atención a la protección de las selvas tropicales, en particular la Amazonía, que a otros ecosistemas donde se están intensificando los proyectos de energía renovable. El tema de la transición energética es un tema de conversación clave esta semana en la conferencia climática COP29 en Bakú, donde el anfitrión, Azerbaiyán, insta a los países a firmar un compromiso para aumentar la capacidad mundial de almacenamiento de energía seis veces mayor a 1.500 gigavatios para 2030 para impulsar la energía renovable. Para que los países cumplan sus promesas de reducir las emisiones de carbono, el valor del mercado de minerales críticos, que ahora vale alrededor de 325.000 millones de dólares, debería aumentar en un 55% para 2030, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía, una organización intergubernamental que ofrece recomendaciones sobre el sector energético. La creciente demanda de minerales, desde el oro hasta el litio, significa una mayor presión sobre la biodiversidad mundial. Para ver el articulo original haga click aqui

Prensa | Investigación de Nodo Landata de Chile posiciona al Desierto de Atacama como Laboratorio Natural de Biodiversidad.

🌵 El Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama (Landata) participó por primera vez en la Cumbre de la Biodiversidad COP16. Este evento tiene como objetivo reunir a diversos países para revisar medidas y planes de acción a implementar tras la aprobación del nuevo Marco Global para la Biodiversidad en Montreal en 2022. Lea el articulo aqui

Directora del Nodo Landata, Dra. Cecilia Demergasso, en entrevista con Capital Minera

Previo al viaje del Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama a la Cumbre de las Partes, COP16, la Dra. Cecilia Demergasso, directora del proyecto de investigación, dio una entrevista para el medio Capital Minera conversando sobre el viaje a Cali, Colombia, el interés del nodo de participar de este espacio internacional dedicado a la discusión y posibilidad de acuerdos en materia de biodiversidad, ecosistemas, y el medio ambiente. De acuerdo con la directora del nodo, “la COP16 debe ver cuáles son los desafíos, poner acuerdos en los desafíos y después los países tienen que ver cómo implementan esos desafíos y esos compromisos que generaron”. El Nodo Landata tiene la intención de relevar el trabajo territorial llevado a cabo en el perímetro del Desierto de Atacama como antecedente para estas discusiones, explicando cómo se protege la biodiversidad en el desierto. Este viaje y presentación se comprende como un desafío, ya que tal como señala la Dra. Cecilia, “en el desierto es poco lo que se ve (…) cuando se habla de la protección de la biodiversidad, pensamos más en plantas, en la cubierta vegetal”. Te dejamos el link para ver la entrevista de la Dra. Cecilia, además de invitarte a estar atentos a nuestras redes sociales donde estaremos contándote todos los detalles respecto de este viaje y la presentación del Nodo Landata en la COP16.

Nodo Landata en su rol social y articulador de los procesos del Laboratorio Natural Desierto de Atacama.

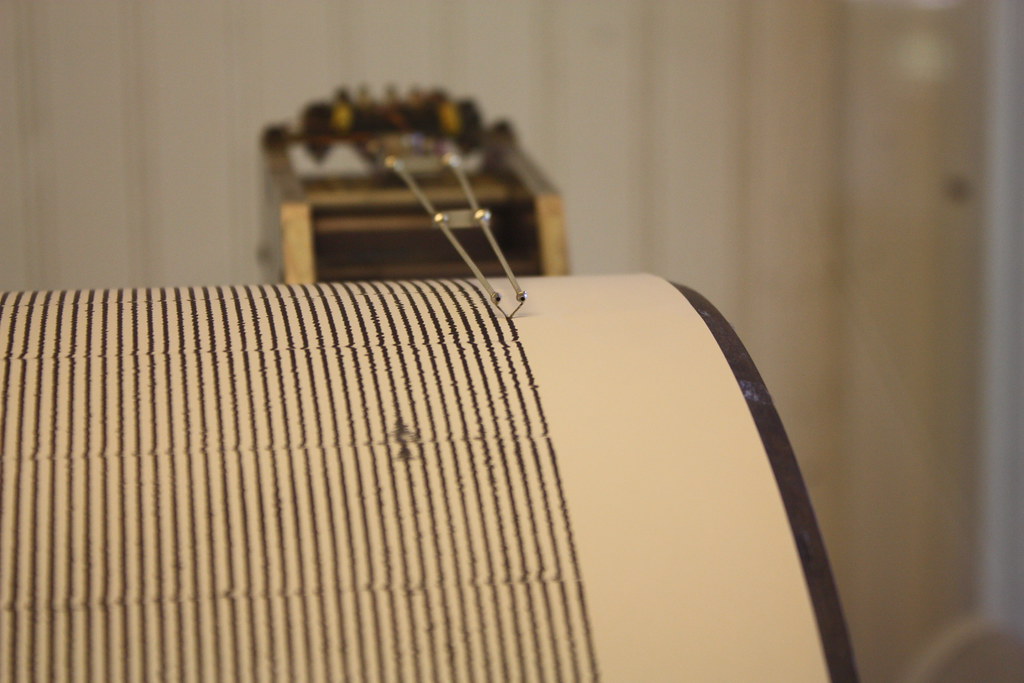

El investigador de Nodo Laboratorio Natural Desierto de Atacama, Landata, y coordinador del proyecto Observatorio de GeoBioDiversidad del nodo, explicó a la comunidad y medios de comunicación locales y nacionales, los procesos geológicos ocurridos en la region de Antofagasta y su manifestación como movimiento telúrico, tranquilizando a la comunidad y entregando información científica. Nodo Landata y sus investigadores en si rol social de articuladores y referentes de los procesos naturales del Laboratorio Natural Desierto de Atacama. Sismólogo UCN: “No hay ninguna evidencia científica para hacer alguna conclusión sobre un posible gran evento sísmico en el norte” Fuente: https://www.soychile.cl/antofagasta/sociedad/2024/07/19/869255/sismo-antofagasta-terremoto.htmlSitio:Soychile.cl «No es un enjambre sísmico»: Geólogo por réplicas del terremoto de 7,3° registrado en el norte de Chile» Fuente: https://www.meganoticias.cl/nacional/453349-terremoto-73-norte-de-chile-geologo-experto-no-es-enjambre-sismico-megaterremoto-fds01-20-07-2024.html Sitio: Meganoticias.cl

Noticias Landata – El Diario de Atacama 09 de Julio 2024